作者專欄, 恆河通訊處

恆河通訊處:測繪瓦拉納西河壇,我心中最理想的建築

吳耀庭 /

從源頭的冰川與高山融雪,恆河歷經兩千五百公里到了出海口,途經印度遼闊的次大陸平原,當它流過古城瓦拉納西(Varanasi)長達五公里的這一段河域,則是被印度民族世代相傳的聖地。

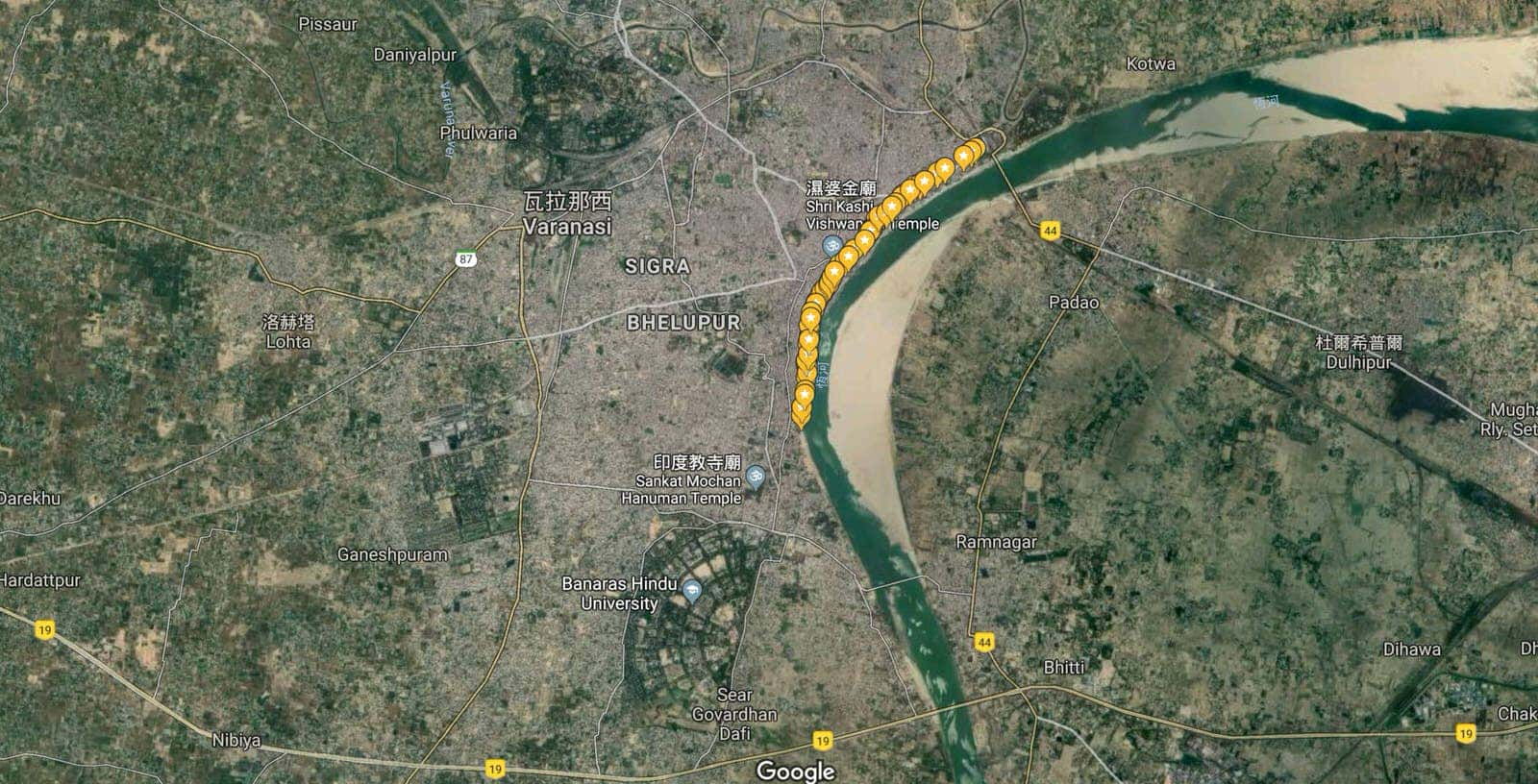

河域右岸是被佛家喻為另一個世界的恆河彼岸,是一片空無的沙地。而左岸卻是古意盎然又壯觀的帶狀場所,由八十四個比鄰的 Ghat(河壇:將河岸處理成階梯狀,讓人上下行走)以五千年的歷史累積而成。2017年的夏天,藉由雲門舞集的流浪者計畫的協助,我獨自在恆河岸生活了兩個月,測量八十四個恆河河壇的高差斷面圖,繪製人們在場域裡相遇與相離的方式。

東西方文明的建築史論幾乎不曾提到恆河與它的河岸,因為露天通透的河岸難以被視為一種建築,同時五公里長的河岸亦非經由一個清楚的意志力由上而下來規劃與設計。但是當我在2013年首次前往恆河岸時,卻覺得找到最理想的建築。

恆河左岸的階梯狀河壇雖然不是建築物,但它卻是建築起源的「場域」。由於沒有絕對的邊界區隔萬物,因此有著高度的流動性和公共性,包容了生活中看似矛盾對立的人事物。透過開放和平的相處,萬物得以和解,回歸最初的共生。

八十四個有自己編號、名字、不同高度與形狀的階梯狀河壇,疊置著上千個場域,承載著這塊河土從文明初啟以來的所有生活:火葬場、游泳教室、婆羅門學校、瑜珈修練場、屋頂天文台、洗衣場、晒衣場、垂死之家、修船坊、板球場、健身房、跳水台、擺渡口、夜祭場、植物園、露天旅館、宮殿、露天餐廳、奶茶鋪、傳道場⋯⋯巨大帶狀的恆河左岸,長而微彎,所以不管身在何處,你都可以將五公里內的風土盡收眼底。在恆河岸,不同的場域有自己清晰獨特的生活,卻又同時平等地相鄰彼此,只見生靈、神明和亡者,共存在這片由階梯狀河壇交織成的恆河岸。

階梯狀的河壇是由數以百計、不同尺寸的階梯和平台所構成,它們讓人來返恆河水面與十多公尺上方的城市街道。然而這段高程範圍在滿水期可是會被高漲的恆河淹沒,由於恆河水位如此劇烈的起落,因此河岸人工化的階梯與平台,得以在這個「河」與「岸」不停消長更替的動態過程中,在不同水位持續地承載人體、生活與恆河文明。

恆河岸,在我眼裡的這個巨大建築,由於沒有隔絕視覺的牆壁和門窗,只有階梯與平台做為建築元素,因而十分開放透明。階梯與平台產生的「高度」定義了場域,也決定了場域之間的連接或隔離的強弱關係,再加上氣候、日夜、季節、水位等等不同的環境因素,最終影響了人們在恆河岸的相遇與相離情節。

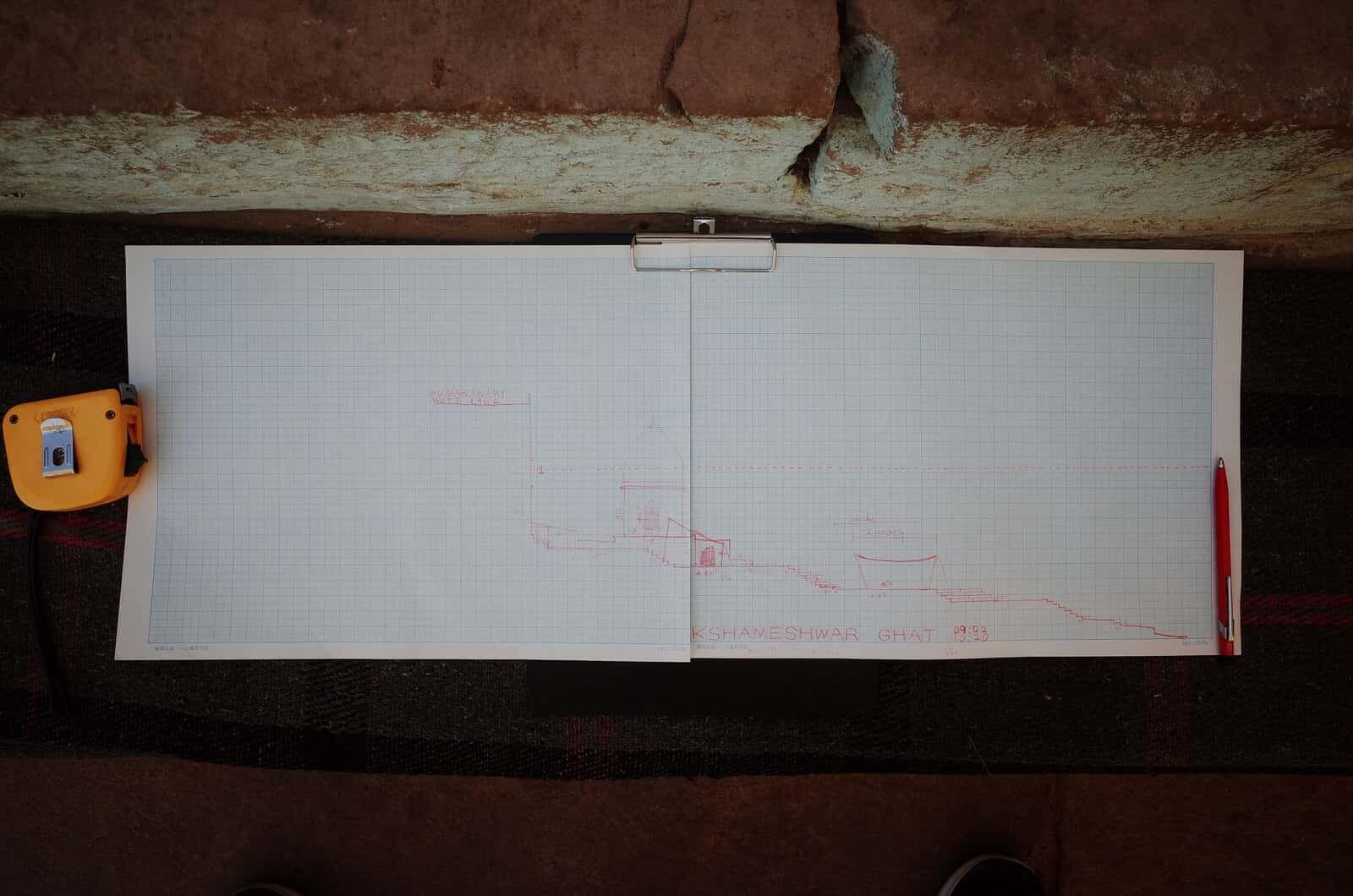

在沒有設計與施工圖的恆河岸。我用一把臺灣五金行可見的、刻有吉凶禍福的魯班捲尺,一把和手掌大的 Bosch 雷射測距儀,一疊百分之一比例尺的方格紙,和一隻紅芯工程筆,在兩個月的河畔生活中,測繪這些河壇的高差變化。以簡陋的工具獨自工作,仰賴更多的肢體運動、耗費更長更慢的過程,但也增長了經驗與思索。

對從事建築的我而言,測量原本只是建築與土木工程裡的一項前置作業,可是在恆河岸進行測量這個行為,對我而言有莫名而巨大的詩性。不是因為以十公分到數公尺的刻度單位去對照河岸五公里的尺度張力,而是因為選擇以極度客觀、規律、甚至枯燥的測量行為,試圖去讀取河岸文明它無以名狀的精神性。

我想人們開始會對環境進行量測,是由於時空的巨大,超越了人體所能經驗的範圍。而尺寸制定的目的,是為了讓不同的客體有個能被共同比較的媒介。透過測量,我對恆河場域的理解,得以擺脫身體經驗的侷限,進入大尺度的視野,尋覓河壇們潛在、難以察覺到的共通性與獨特處。因此有時候我要花費半天觀察與測量一個河壇,專注於現場的一砂一石,有時卻要在一天內往返河岸數十個河壇,用大時空尺度看每個河壇之間的差異與萬物的關聯。

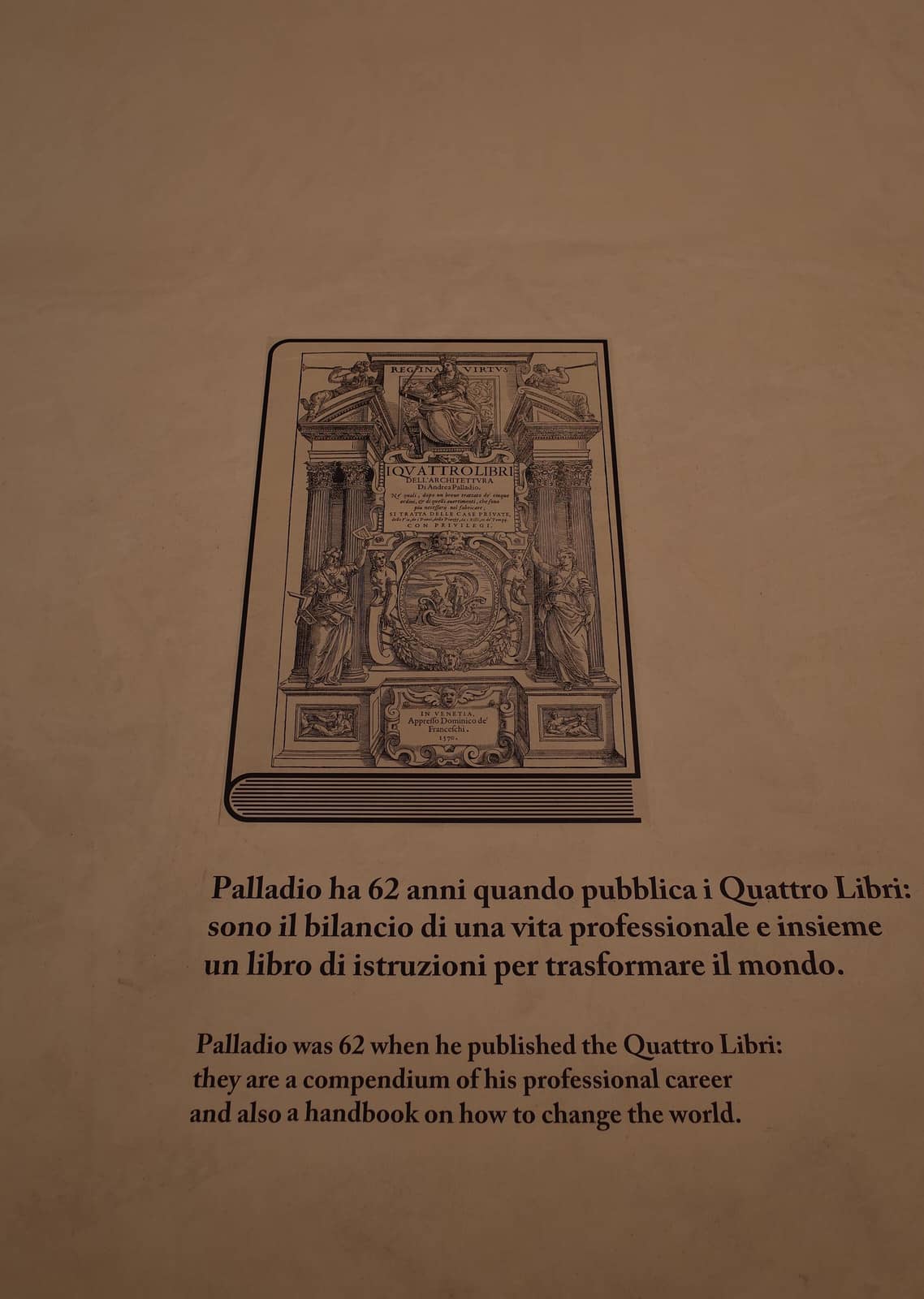

被視為文藝復興建築聖經的《建築四書》The Four Books of Architecture,是義大利文藝復興建築師帕拉底歐(Andrea Palladio)於1570年編著的建築典例,書中包含十六年前他在古羅馬建築的詳盡測繪紀錄,同時又穿插並陳了他自己的建築作品。

為何我要用兩個月的生活去測量、記憶、洞悉一個地方?對我而言,建築師不只是創造者,建築師的另一個任務是用學建築所得到的全觀視野,去洞悉既有世界與過往文明。甚至可以說,我相信創作正是建立在對既有與過去的閱讀。因為創作雖然看似在求新求變,實則是朝向本質的還原⋯⋯如此朝著過去向前,彷彿螺旋式的前進。

於是我們行走各地:從世界的倒映裡更加看見自己,再從自己的觀點去組織與理解身處的世界,這是一個自我與世界互相建構的過程。又或許我們前往各方海陸的真正心願,是想要從現實世界裡拼組回自己心繫的、卻不在了的那個世界。

1922年,喬伊斯(James Joyce)出版的長篇小說《尤利西斯》Ulysses 描寫都柏林的一日生活。他宣稱這個城市未來若是消失,人們可以依照小說來重建之。這個豪語指出了一個城市的重現,不只是仰賴鉅細靡遺的施工圖,那最多只能搭建一個現實世界的場景,我們還必須要記得自己所心繫的文明與劇情。

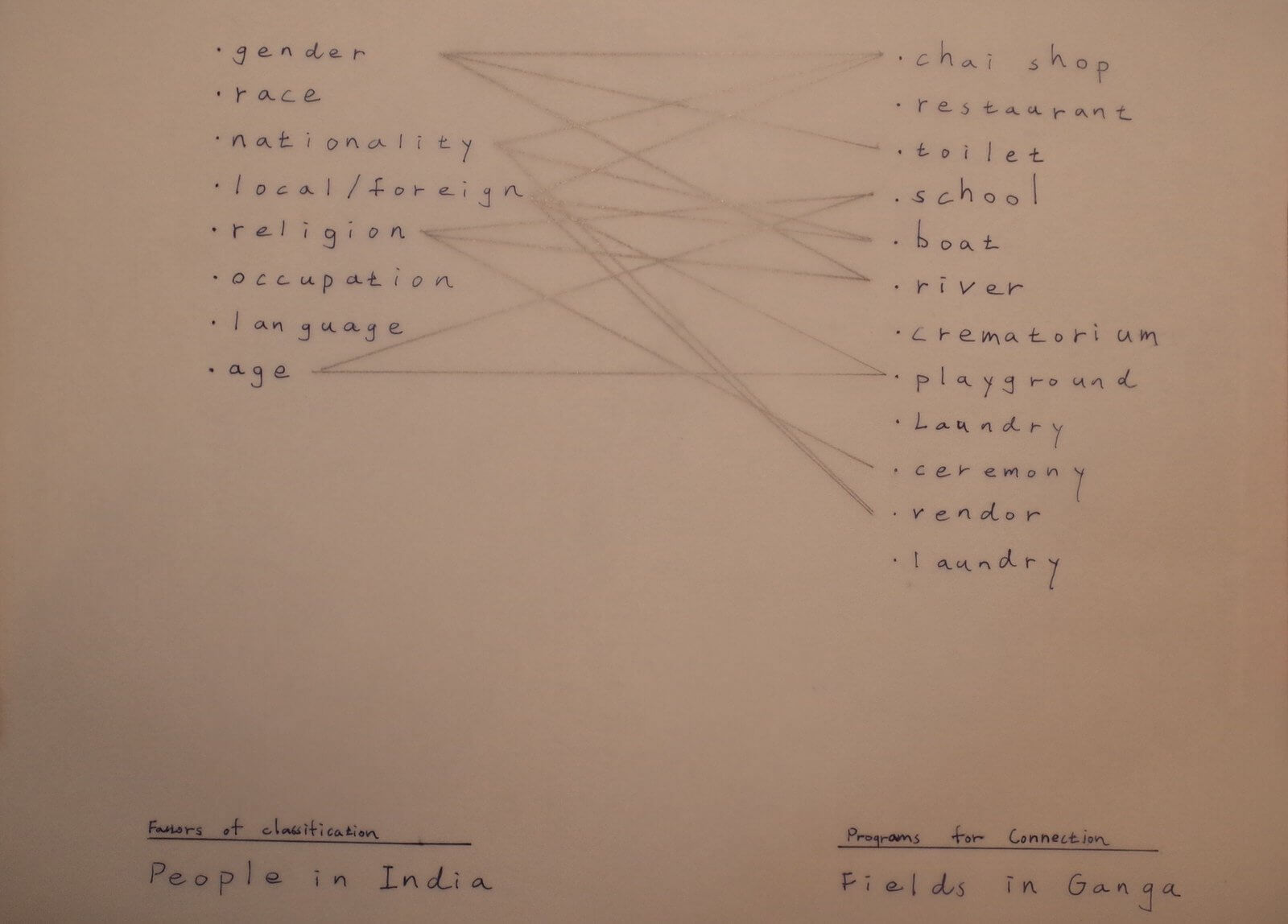

恆河岸劇情是發生在無數個由地形所皺褶出來的場域中。當形形色色在印度土地上生活或旅行的人們,被社會各式各樣的價值規範給分類成不同族群後,是否因為這在無比流通的場域裡,又重新有了聯繫?

於是我把每一個河壇視為一種通訊處,閱讀並測量每個河壇形成場域的元素、元素之間的布局、以至在場域裡的相遇情節。

相對的,人的相遇也同時指涉了人的獨處與孤獨。各種相遇與相離,讓「你」與「我」,「我」與「我們」不同的主客體或單體群體可以同存,並且共生。

同場加映

在恆河岸邊,你會淡然看破生死

兩個月在五公里恆河岸以捲尺測量的工作,有別於生活或旅行,讓自己成為居民與旅人以外的第三種身分。白天四十二度的氣溫,則讓我過著傍晚外出,日出才回旅館入睡的顛倒生活。

這樣的行為與作息,已經不只是詩人楊牧所謂的「右外野的浪漫主義者」了。逐漸讓我在恆河岸彷彿進入另一個只能自己獨處的平行時空,每當力盡與恍惚時刻,我總覺得能在下一個轉角,錯身一千六百年前行至此處的玄奘。

一筆一畫累積的上百張測量圖,帶回臺灣又帶到北歐,一年來斷斷續續地進行後期製作,但更多的夜晚卻在懷疑,會不會一切終究是一場徒勞?google 列的、書籍寫的、現場看的,三者時常對不起來;第22河壇火葬場的故事就有三種不同版本;客觀性的測量真的能反應我第一眼見到恆河岸的衝擊嗎?

已經用最輕盈的虛線,去點描無形無相的光;總是以為將要捕捉到它,卻似乎永遠趨近不了。會不會像是卡夫卡(Franz Kafka)小說《城堡》裡也是土地測量員的主角 K,費盡心思,奔走各個機構,卻至死都沒有能夠進入那掛念的城堡。